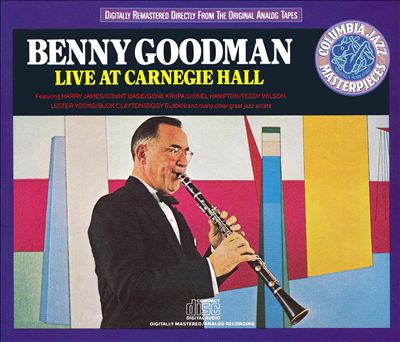

Benny Goodman : Live At Carnegie Hall (1950) : 4,72/5

Un concert légendaire au Carnegie Hall datant de 1938 d’un des meilleurs clarinettiste du monde du jazz. Même si le son d’époque se ressent, on peut admirer l’orchestration impeccable et le talent de Goodman, comme le montre les entraînants Don’t Be That Way, Life Goes To A Party, I Got A Rhythm, Sing Sing Sing, Big John’s Special et les ballades Blue Reverie, Body And Soul, The Man I Love.

| N° | Titre | Compositeurs | Critique | ||

| 1 | Don’t Be That Way | Benny Goodman, Mitchell Parish, Edgar Sampson | ***** | ||

| 2 | Sometimes I’m Happy | Clifford Grey, Irving Caesar, Vincent Youmans | **** | ||

| 3 | One O’ Clock Jump | Count Basie | ***** | ||

| 4 | Sensation Rag | Dixieland Jazz, Joseph Lamb | **** | ||

| 5 | I’m Coming Virginia | Will Marion Cook, DuBose Heyward, Donald Heywood | ***** | ||

| 6 | When My Baby Smiles At Me | Ted Lewis, Bill Munro, Andrew B. Sterling, Harry Von Tilzer | **** | ||

| 7 | Shine | Lew Brown, Ford Dabney, Cecil Mack | ***** | ||

| 8 | Blue Reverie | Harry Carney, Duke Ellington | ***** | ||

| 9 | Life Goes To A Party | Benny Goodman, Harry James | ***** | ||

| 10 | Honeysuckle Rose | Andy Razaf, Fats Walker | **** | ||

| 11 | Body And Soul | Frank Eyton, Johnny Green, Edward Heyman, Robert Sour | ***** | ||

| 12 | Avalon | Buddy DeSilva, Al Jolson, B. Rose, Vincent Rose | ***** | ||

| 13 | The Man I Love | George Gershwin, Ira Gershwin | ***** | ||

| 14 | I Got Rhythm | George Gershwin, Ira Gershwin | ***** | ||

| 15 | Blue Skies | Irving Berlin | ***** | ||

| 16 | Loch Lomond | Traditionnal | ***** | ||

| 17 | Blue Room | Lorenz Hart, Richard Rodgers | **** | ||

| 18 | Swingtime In The Rockies | Benny Goodman, Jimmy Mundy | ***** | ||

| 19 | Bei Mir Bist Du Schon | Sammy Cahn, Saul Chaplin, Jacob Jacobs, Sholom Secunda | ***** | ||

| 20 | China Boy | Phil Boutelje, Dick Winfree | ***** | ||

| 21 | Stompin’ At The Savoy | Benny Goodman, Andy Razaf, Edgar Sampson, Chick Webb | ***** | ||

| 22 | Dizzy Spells | Benny Goodman, Lionel Hampton, Teddy Wilson | **** | ||

| 23 | Sing Sing Sing (With A Sing) | Louis Prima | ***** | ||

| 24 | If Dreams Come True | Benny Goodman, Edgar Sampson, Irving Mills | **** | ||

| 25 | Big John’s Special | Fletcher Henderson, Horace Henderson | ***** |

http://www.allmusic.com/album/live-at-carnegie-hall-1938-mw0000201876

La première fois que j’ai eu l’impression qu’un concert de l’orchestre de Benny Goodman au Carnegie Hall pouvait exister, c’était un après-midi de décembre 1937. J’étais en mission journalistique auprès de Gerald Goode, chef de presse de S. Hurok, lorsqu’il s’est excusé pour répondre au téléphone. Après avoir absorbé l’information à l’autre bout du fil, il a fermé l’écouteur et a dit : « Que penseriez-vous d’un concert de l’orchestre de Benny Goodman à Carnegie ? » « Une idée formidable », ai-je répondu, « Pourquoi ? » « C’est quelqu’un du programme radio de Goodman », a déclaré Goode. « Il veut que Hurok le dirige. »

Quelqu’un du programme radio de Goodman s’est avéré être Wynn Nathanson, de l’agence Tom Fizdale, qui faisait alors la promotion de The Camel Caravan dans laquelle Goodman apparaissait. Le raisonnement était assez raisonnable : le « roi du jazz » de la décennie précédente (Paul Whiteman) l’avait fait, pourquoi pas le « roi du swing » de la décennie actuelle (1930) ? Ellington et Armstrong avaient tous deux donné des concerts de jazz à l’étranger et, aux premiers jours de sa notoriété nationale, Goodman en avait donné un à l’hôtel Congress (à Chicago) un dimanche après-midi. Tous les soirs, à l’hôtel Pennsylvania (aujourd’hui le Statler), le nombre de personnes qui se tenaient autour du kiosque à musique, ou qui étaient assises à une table pour écouter, dépassait de loin le nombre de personnes présentes sur la piste de danse. Il ne me semblait pas douteux qu’il y aurait des milliers de personnes pour payer le prix du Carnegie Hall.

Mon enthousiasme effréné, suscité par les disques de Goodman, a été transmis aux parties intéressées. Pour cette raison, et pour d’autres encore, un contrat fut signé pour la soirée du dimanche 16 janvier 1938, des annonces furent imprimées, des publicités placées et un programme commandé. Les réticences des professionnels étaient plus fortes que ma confiance d’amateur. Hurok fut quelque peu rassuré lorsqu’il se présenta un soir dans la salle Madhattan du Pennsylvania, et fut tout à fait surpris par le tumulte de l’orchestre et le talent artistique du quatuor Goodman-Krupa-Wilson-Hampton. Tant de personnes bien habillées dépensant de l’argent pour une attraction était évidemment de bon augure. Le déluge de mandats et d’argent liquide lors de la mise en vente des billets en était un encore meilleur.

Le problème de Goodman était particulier. Naturellement, il voulait remplir la maison, ne serait-ce que par fierté. La probabilité de faire de l’argent était faible, même si elle était envisagée, car le programme nécessitait des répétitions spéciales, quelques nouveaux arrangements, la distribution de quelques billets gratuits à ceux de la profession. D’ailleurs, Goodman était tellement convaincu qu’il pouvait acheter des billets quand il le souhaitait qu’il a dû faire appel à un spéculateur la dernière semaine, lorsque sa famille a décidé de venir de Chicago. Inutile de dire que la publicité n’aurait pu être achetée à aucun prix.

Je savais alors que Goodman était préoccupé par le contenu musical du programme (le Carnegie Hall, après tout, n’était pas l’hôtel Congress). Je ne savais pas, jusqu’à il y a quelques jours, qu’il avait demandé à Beatrice Lillie d’assurer la relève comique, de peur que la soirée ne s’étiole. Mlle Lillie a sagement refusé – sagement, dis-je, parce qu’elle avait une heureuse prémonition de ce que le programme pourrait être, et a estimé à juste titre que ses talents pourraient être un peu plus discrets.

Un fait a été fermement établi dès le départ. Le concert serait composé uniquement de l’orchestre Goodman et des talents alliés. Il n’y aurait pas de « compositions » spéciales pour l’occasion. Les musiciens, dans ce genre de musique, étaient la chose, et il en serait ainsi. Le livre régulier construit par Fletcher Henderson, Jim Mundy, Edgar Sampson, etc., qui avait bâti la réputation de Goodman – ou vice versa – suffirait. Pour apporter un peu de fraîcheur, on demanda à Henderson de faire quelques airs standards (Blue Room de Dick Rodger arriva à temps pour être utilisé) et on demanda à Edgar Sampson – dont Stompin’ At The Savoy était un mot d’ordre pour les fans de Goodman – d’apporter quelques petites choses.

C’était un coup de chance singulier. Parmi les arrangements distribués lors de la première répétition sur la scène du Carnegie Hall figurait une nouvelle version d’un morceau que Sampson avait déjà réalisé pour le groupe dirigé par le grand batteur Chick Webb. Le titre était Don’t Be That Way. Benny décida immédiatement que c’était son brise-glace, une décision pleinement justifiée par son accueil, sa popularité ultérieure et son histoire sur disques.

L’idée de l’historique « Twenty Years Of Jazz » était, je le crains, la mienne. Je m’en excuse car cela a probablement causé plus de problèmes pour écouter de vieux disques et copier des arrangements que cela n’en valait la peine. Cependant, il a fait ressortir ce sentiment de famille que tous les bons musiciens de jazz ont pour leurs célèbres prédécesseurs, permettant un retour en arrière sur des monuments du domaine de la musique populaire tels que l’Original Dixieland Band, Bix Beiderbecke, Ted Lewis, Louis Armstrong et l’éternel Duke Ellington. Seuls quelques New-Yorkais connaissaient alors Bobby Hackett, un ancien guitariste de la Nouvelle-Angleterre, qui avait impressionné le commerce des boîtes de nuit avec son sens de la tradition Beiderbecke au cornet. Un trompettiste maigre du nom de Harry James, qui occupait alors la première chaise de Goodman, a juré qu’il pourrait faire le Armstrong Shine Chorus. Pour l’épisode d’Ellington, seuls les musiciens d’Ellington suffiraient, et le calendrier était gracieux en permettant à Johnny Hodges, Harry Carney et Cootie Williams de participer. Le duc lui-même a été invité, mais a raisonnablement hésité, en prévision du moment où il ferait lui-même sa révérence à Carnegie, comme il va sans dire qu’il l’a fait depuis.

La jam session était franchement risquée, dès le début de l’émission : « Le public est invité à accepter la jam session dans un esprit d’expérimentation, avec l’espoir que l’ambiance adéquate s’établira. » À la suggestion de John Hammond Jr., certains membres clés du groupe alors montant de Count Basie ont été invités à s’asseoir, ainsi que Hodges et Carney, et Goodman, James Krupa et Vernon Brown de l’ensemble hôte. Le risque calculé n’était que trop clair dans la performance ; ce qui reste dans cette présentation est le genre de reconstruction éditée possible à l’époque de la bande magnétique.

Une fois ces éléments du programme définis, le reste était facile. Le trio aurait une place, puis le quatuor avec Hampton, rien ne pouvait suivre cela sauf l’entracte, et il l’a fait. (Goodman s’est fait demander la veille : « Combien de temps voulez-vous un entracte ? » « Je ne sais pas, » répondit-il, « combien a Toscanini ? ») En deuxième mi-temps, il y aurait des arrangements d’airs de Berlin et Rodgers , quelques-unes des spécialités enregistrées du groupe – Swingtime, In the Rockies, Loch Lomond et un hit actuel, Bei Mir Bist Du Schon, aboutissant à une conclusion inéluctable avec Sing, Sing, Sing qui était devenu, à cette époque, une tradition , un rituel, voire un acte. Je ne suppose pas que Louis Prima, qui a écrit la mélodie, était autour de Carnegie Hall ce soir-là. Ce n’est pas souvent que Bach ou Beethoven sont récompensés, au Carnegie Hall, par le silence qui s’est installé dans l’auditorium bondé alors que Jess Stacy a creusé un sillon – large, profond et distinctif – à travers cinq chœurs de celui-ci.

Eh bien, c’était hier. Un hier frisquet de janvier qui, d’une certaine manière, semble chaleureux et accueillant parce que douze ans ont passé, ainsi qu’une guerre et quelques bouleversements dans le monde. Mais il ne faisait pas chaud à l’extérieur du Carnegie Hall ce soir-là, comme l’atteste une photo parue dans un journal contemporain, montrant une file d’attente bien couverte et portant des gants.

A l’intérieur, le hall a vibré. Il n’y avait plus de places depuis des jours, bien sûr, mais une de ces ruées de dernière minute s’était produite, lorsque tout New York avait décidé que c’était l’endroit où il voulait être le soir de ce 16 janvier particulier. Les loges étaient pleines de squatters importants, et une loge de jury avait été érigée sur la scène pour prendre en charge le trop plein. La tension s’est tendue lorsque l’orchestre est entré en scène, et elle s’est relâchée sous les applaudissements lorsque Goodman, en queue de pie, est entré, clarinette à la main, s’est incliné et a compté Don’t Be That Way.

À partir de ce moment-là, les orgasmes s’empilent les uns sur les autres. Je me souviens du critique du Times (qui écrivait le lendemain : » Lorsque M. Goodman est entré, il a reçu un véritable salut de Toscanini de la part du public « ) qui s’inquiétait parce que sa fille adolescente à côté de lui sautillait dans son siège et qu’il ne ressentait rien… une explosion spontanée pour James lorsqu’il a pris son premier chorus… idem pour Krupa… une ondulation de rire lorsque Krupa a brisé une cymbale de sa place dans un numéro de quartet, et que Hampton l’a attrapée adroitement dans les airs, la caressant, précisément en rythme… les déluges de sons corrosifs émis par les vibes d’Hampton qui ont marqué la première moitié du concert, et le doute raisonnable que tout ce qui suivrait pourrait s’approcher de l’égaler… jusqu’à ce que l’incomparable Stacy résolve tout ce qui avait précédé avec son épisode Sing Sing Sing… la foule hurlant son plaisir, l’orchestre faisant ses adieux, et les garçons se dispersant pour « se calmer » à la manière d’un cheval de course, dans toute la ville (le lieu de prédilection était le Savoy Ballroom, à Harlem, où Martin Block présidait une bataille musicale entre les orchestres de Chick Webb et Count Basie). Le lendemain, en contemplant les diverses critiques, les opinions éditoriales intéressées dans le Times et le Herald-Tribune, quelqu’un a dit à Goodman : « C’est vraiment dommage que quelqu’un n’ait pas fait un enregistrement de tout ça ». Il sourit et dit : « Quelqu’un l’a fait ».

Incroyablement, j’ai entendu ces « prises » (relayées au studio CBS par un seul micro aérien du Carnegie Hall) et j’ai revécu l’expérience décrite ci-dessus. Par la suite, un ensemble a été destiné à la Library of Congress, l’autre – qui sait ? Douze ans ont passé, et tout cela n’était plus qu’un souvenir, lorsque l’autre appareil est apparu dans un placard de la maison des Goodman il y a quelques mois. Sa fille Rachel l’a trouvé et a demandé : « Papa, c’est quoi ça ? ». Papa a jeté un coup d’oeil, et a sagement décidé de le faire transférer sur cassette avant de le réécouter. C’est ainsi qu’a été préservé, de manière représentative, l’un des documents authentiques de l’histoire de la musique américaine, un compte-rendu in extenso, avec les accents de ceux qui étaient présents, de « la nuit du 16 janvier 1938 ».

Le progamme

Don’t Be That Way : Sampson, un ancien ténor devenu compositeur et arrangeur – Stompin’ At The Savoy et When Dreams Come True sont également de lui – a écrit ce morceau pour le groupe de Chick Webb lorsqu’il jouait avec lui. Cependant, il était tout à fait nouveau dans le monde du jazz lorsqu’il a fait son apparition dans cette réorchestration. Après un refrain d’ensemble, Goodman (clarinette) et Russin (saxophone ténor) se lancent dans des solos, avec la première grande salve d’applaudissements de la soirée lorsque Harry James se lève pour prendre son solo. Le break explosif de Krupa suscite une réponse qui fait davantage onduler ce qui a précédé. Le morceau de trombone qui suit est de Vernon Brown.

Sometimes I’m Happy : Dans le programme original, ce numéro était précédé de Sometimes I’m Happy de Youman dans l’arrangement classique de Fletcher Henderson. Cependant, la prise était trop bruyante pour être transférée avec succès sur disque.

One O’Clock Jump : Douze ans et quelques disques remarquables ont considérablement diminué le besoin qui existait en 1938 d’expliquer qui est Count Basie et ce qu’est One O’Clock Jump. Le long solo de piano du début est l’hommage de Jess Stacy, d’un grand pianiste au Count, qui se tenait dans les coulisses ce soir-là. Les solos de Russin et de Brown précèdent l’un des incroyables exploits d’expression de Goodman (compte tenu de l’heure et de l’endroit), le rythme s’atténuant derrière lui, et Stacy effectuant l’un de ses meilleurs travaux de fond. Un autre chorus au piano et un brillant passage de James mènent à la fameuse sortie.

Twenty Years Of Jazz

Le groupe Goodman, plus Bobby Hackett, cornet ; Johnny Hodges, sax soprano ; Harry Carney, sax baryton, et Cootie Williams, trompette.

Dixieland One-Step : Pour cet épisode historique, une variété de morceaux de l’Original Dixieland Band a été envisagée avant que celui-ci ne soit sélectionné. La version entendue a été copiée à partir d’un enregistrement, reproduite aussi littéralement que les impulsions en roue libre de Goodman. Griffin, Brown, Krupa et Stacy l’ont permis. Les connaisseurs du décalage marqueront ce morceau comme l’un des rares exemples sur disque de Krupa jouant de la batterie Dixieland.

I’m Coming Virginia : Leon (Bix) Beiderbecke, le remarquable « jeune homme au cor » dont l’esprit est toujours vivant bien qu’il soit mort en 1931, est le sujet de cette reconstitution. Bobby Hackett est le soliste, avec Allan Reuss jouant le break de guitare d’Eddie Lang vers la fin.

When My Baby Smiles At Me : Ted Lewis, dont il est question ici, avait sans doute plus sa place dans l’histoire personnelle de Goodman que dans la chronique du jazz, en soi. Goodman a gagné son premier argent – dans sa jeunesse à Chicago – en imitant Lewis lors d’une soirée amateur dans un théâtre de Balaban et Katz. La satire est certainement plus aiguisée qu’elle ne l’était en 1923.

Shine : Parmi les différentes phases du génie de Louis Armstrong qui pourraient être traitées dans le cadre d’un hommage rétrospectif, la plus simple à imiter – si elle est la plus difficile sur le plan sonore – est celle du virtuose. Dans ce jeu puissant de James, les notes sont plus ou moins Louis (telles qu’elles sont jouées sur un disque célèbre) mais l’esprit est certainement Harry.

Blue Reverie : L’imitation peut suffire pour les figures du jazz qui précèdent, mais seuls les joueurs authentiques peuvent donner à une idée d’Ellington sa véritable expression. Johnny Hodges, avec sa technique et son timbre remarquables de saxophone soprano, joue le premier refrain. L’interlude au piano (pour les raisons mentionnées plus haut) est signé Stacy et conduit au magnifique baryton de Harry Carney, un virtuose unique de son instrument. Les ruses sourdes de Cootie Williams, à la trompette, suivent.

Life Goes To A Party : En tant qu’exemple du puissant orchestre de Goodman en pleine action, ce morceau a peu d’égaux. Il a rarement sonné aussi bien, car Krupa a fait cavalier seul quelques semaines après ce concert, et James a suivi un peu plus tard. Le titre était un hommage à une série de photos du magazine Life couvrant une soirée avec l’orchestre Goodman. Les solistes sont Goodman, Russin et James. Ce dernier a également réalisé l’arrangement.

Jam Session : Honeysuckle Rose : Les musiciens : Count Basie, piano ; Freddy Green, guitare ; Walter Page, basse ; Gene Krupa : batterie ; Lester Young, sax ténor ; Johnny Hodgers, sax alto ; Harry Carney, sax baryton ; Buck Clayton et Harry James, trompettes ; Benny Goodman, clarinette ; et Vernon Brown, trombone. Une brève reprise de Basie et la session est en cours, avec James jouant la trompette solo. Le premier chorus solo est pris par Lester Young, alors dans le groupe de Basie, dont le style de saxophone ténor a été l’une des inspirations de l’innovation appelée bebop. Il est ici en pleine forme à ses débuts. Basie au piano (avec Krupa à la batterie) vient ensuite, pour trois chorus, sous une salve d’applaudissements appréciés. Buck Clayton, également un homme de Bassie, a une opportunité à la trompette, puis le fabuleux Hodges, qui joue maintenant de l’alto à sa manière inimitable. La section rythmique de Basie (à l’exception de Krupa) fait ensuite l’une de ses spécialités, avec des interjections de piano contre la walking bass de Page, et des rires pour la manière énergique de Page à son instrument. (Une coupure à ce point marque une partie gâchée du disque maître). Goodman, ensuite, pour ses trois chorus, puis Harry James avec Krupa tout aussi métronomique qu’il l’avait été pendant les douze minutes précédentes (une allusion à la deuxième rhapsodie hongroise se glisse d’une manière ou d’une autre). Une figure de rideout commence à émerger, mais elle est plus que remuée avant que James et Goodman n’ouvrent la voie.

Trio : Body And Soul : Le trio Goodman est né d’une rencontre fortuite entre Goodman et Krupa (qui collaboraient alors au premier groupe Goodman) et Teddy Wilson, un pianiste indépendant, lors d’une fête donnée par Mildred Bailey en 1935. Les résultats immédiats sont les premiers disques du trio quelques jours plus tard, dont Body And Soul partage les honneurs avec After You’ve Gone sur les premiers disques à être publiés. Un an plus tard, Wilson rejoint l’organisation Goodman, débutant une association qui a perduré, par intermittence, jusqu’à aujourd’hui.

Quartet : Avalon, The Man I Love, I Got Rhythm : Le trio Goodman est devenu un quatuor à l’été 1936, lors d’un engagement du groupe sur la côte ouest. En tant que batteur, Lionel Hampton avait une célébrité considérable parmi les musiciens de jazz pour son travail avec Louis Armstrong, entre autres. Hampton s’intéressait de plus en plus au vibraphone lorsque Goodman entendit parler de lui, et il participa à quelques séances impromptues avec Wilson et Krupa. Hampton vint dans l’Est à l’automne suivant, donnant naissance à une organisation unique dans l’histoire du jazz en raison de la capacité égale de tous les participants, de l’incroyable variété des effets sonores (y compris l’accompagnement vocal « e-e-e » extatique de Lion-nel sur son propre jeu) pour si peu d’instruments. Avec tout le respect dû à ses nombreuses et excellentes performances en studio, il est évident que le quartet n’a jamais été reproduit avec autant de fidélité, de couleur ou de vitalité musicale que dans cette performance réelle. I Got Rhythm est un exemple particulier de l’étiquette rythmique que l’ensemble joue avec ses auditeurs.

Blue Skies : L’un des meilleurs arrangements de Fletcher Henderson pour le groupe Goodman, et un célèbre best-seller dans le catalogue de disques Goodman depuis sa production en 1937, ce numéro a suivi l’entracte. Le premier solo est celui de Brown au trombone, suivi de la merveilleuse équipe de cuivres composée de James, Elman et Griffin qui jouent quelques mesures au ténor, et de James à la trompette, suivis de Goodman.

Loch Lomond : Le swing de Maxine Sullivan sur des airs écossais est un phénomène relativement nouveau en janvier 1938. Lorsque Goodman décida de transférer l’idée à un big band, il fit appel, en tant qu’arrangeur, à un vieil ami, pianiste et arrangeur, Claude Thornhill. Le bruit des applaudissements en arrière-plan salue l’apparition de Martha Tilton, en robe de soirée rose et cheveux blonds. Le chœur de trompettes en cours de route est signé James.

Blue Room : Blue Room était l’un des deux arrangements réalisés par Fletcher Henderson pour ce concert, avec l’idée de compléter l’attention portée à des figures représentatives de la musique populaire américaine telles que Berlin, Gershwin, Youmans, Rodgers et Kern. L’autre arrangement (Make Believe de Kern) n’a pas été intégré au programme. Le solo de trompette est de Griffin.

Swingtime In The Rockies : Jimmy Mundy, dont les arrangements ont donné l’expression « killer diller » au jazz, en est l’auteur – un exemple typique de l’espèce à laquelle le terme a été appliqué. Ziggy Elman est le trompettiste soliste.

Bei Mir Bist Du Schon : Bei Mir Bist Du Schon, les Andrews Sisters et la trompette « Frahlich » de Ziggy Elman sont autant d’événements de l’hiver 1937-38. La chanson elle-même est issue d’un spectacle musical écrit pour le commerce du théâtre yiddish de la Deuxième Avenue par Sholom Secunda un an auparavant. Elle n’était pas plus que localement célébrée jusqu’à ce que les Andrews Sisters la découvrent. La contribution d’Elman à son histoire – l’excursion bizarre et excitante en six-huit – s’est développée naturellement à partir du contexte de la chanson. Le « frahlich » est une danse vivante du folklore juif, sans laquelle un mariage de cette confession est incomplet. Non seulement il a donné à Bei Mir Bist Du Schon sa saveur particulière, mais il a également incité Elman à penser à d’autres utilisations du matériau. Son idée a d’abord donné naissance à Frahlich In Swing, puis, avec des paroles de Johnny Mercer, à And The Angels Sing. (Cet arrangement est de Mundy).

Trio : China Boy : Un air de jam favori des années 20, et toujours un favori. Il figure sur le troisième disque crédité au trio (Lady Be Good était l’autre disque) et constitue un morceau remarquable de la part de toutes les personnes concernées. La voix qui dit « Take one more, Benny » appartient à Krupa ; celle qui répond un peu plus tard, quand vient le tour de Krupa, est celle de Goodman.

Quartet : Stompin’ At The Savoy : Une des spécialités maison du groupe Goodman, ici dans une version pour quartet qui a également fait des amis et influencé de nombreuses personnes à investir dans des enregistrements.

Quartet : Dizzy Spells : Les pièces comme celle-ci sont légion dans le répertoire de Goodman – portant des titres tels que A Smoooooth One, Opus 1/2 Air Mail Special, etc. – et ont été élaborées par le petit groupe, en session informelle, à des fins de diffusion ou d’enregistrement. Hampton, au vibraphone, lançait une idée, Wilson au piano, ou Goodman. L’idée était travaillée, construite, moulée en une structure de base, avec une séquence de solos, avant de s’aventurer à la jouer en public. Souvent, le morceau a doublé sa longueur initiale avant d’être présenté lors d’un concert comme celui-ci.

Sing Sing Sing : Une partie de l’histoire décrite ci-dessus a accompagné l’invention de cette œuvre étonnante, sauf que les changements par rapport à l’arrangement proposé par Jimmy Mundy ont surtout eu lieu en public. Tout a commencé dans la salle de bal Palomar de Los Angeles au cours de l’été 1936, lorsque le groupe Goodman a rencontré sa première véritable approbation du public après un voyage décourageant dans l’Ouest. L’air de Prima (tellement modifié qu’il ressemble peu à l’original) est combiné avec Christopher Colombus de Fletcher Henderson sans que je sache pourquoi, si ce n’est qu’il va bien dans le même tempo. Lors de ce concert, alors que la fin d’une soirée mouvementée est en vue et qu’aucune inquiétude ne subsiste quant au succès du programme, l’orchestre semble enfin jouer pour son seul plaisir, avec des résultats plutôt remarquables.

La première salve d’applaudissements se produit à un moment où l’enregistrement commercial de douze pouces atteint la fin de sa première face – ensuite, il y a des solos de James, et de Goodman et Krupa ensemble (dont le point culminant est un la aigu à la clarinette et un do aigu à peine audible). Lorsqu’il semble qu’il ne reste plus que les formalités de clôture, Stacy se lance dans un nouveau groove (les rires en arrière-plan ont été provoqués par le compagnon approbateur de Goodman qui a rapproché le micro du piano) pour jouer l’un des solos les plus originaux de sa vie… qui n’était qu’un souvenir vague et peu crédible jusqu’à ce que cet enregistrement le ramène à la réalité. La conclusion rauque a mis fin au programme imprimé.

Encore : Big John’s Special : L’un des rares morceaux de la soirée antérieurs à l’orchestre de Goodman, Big John’s Special figurait au répertoire de l’orchestre de Fletcher Henderson au début des années trente, qui l’a également enregistré. Goodman lui a donné une nouvelle popularité lorsqu’il l’a acquis pour les émissions Let’s Dance de 1935, qui ont fait connaître le groupe à un public national. Le titre, je crois, fait référence à un barman de Harlem très apprécié, appelé « Big John ». Elman, Goodman et James jouent les solos.

Irving Kolodin, présentation originale du disque.

Le concert de Benny Goodman au Carnegie Hall, le 16 janvier 1938, est considéré comme le concert de jazz ou de musique populaire le plus important de l’histoire : la fête du « coming out » du jazz dans le monde de la musique « respectable », qui s’est tenue dans la salle du trône de la respectabilité musicale, le Carnegie Hall. Le coffret de trois albums de ce concert, datant de 1950, n’a fait que consolider sa réputation, et une version antérieure en CD, dérivée du master LP, a été une entrée de choix dans le catalogue Goodman pendant plus de dix ans. Pour la version de 1999, le producteur Phil Schaap a reconstitué le concert à partir des disques de transcription 78 tours originaux ; il a également sauvé « Sometimes I’m Happy« , le deuxième numéro original du spectacle, et « If Dreams Come True« , son premier rappel original, ainsi que la version non éditée de « Honeysuckle Rose » (avec Harry Carney dans un solo de saxophone baryton à deux chœurs et le solo de trompette à trois chœurs de Buck Clayton), tous perdus auparavant. Le détail est saisissant, avec des solistes plus proches que jamais et même des détails des réactions du public. Les tambours de Gene Krupa ont une richesse de ton extraordinaire, et toute la section rythmique a enfin droit à son dû, même le solo de guitare rythmique de Freddie Green pendant « Honeysuckle Rose« , qui est magnifiquement mis en valeur. Cependant, certains auditeurs occasionnels n’aimeront pas cette version parce que Schaap a choisi de laisser beaucoup de bruits de surface, dans le but de préserver l’ambiance originale du concert. Un certain compromis aurait dû être possible, cependant, lorsque les pires dommages à la source sont concernés, et certains auditeurs occasionnels pourraient préférer la version originale du CD, malgré les améliorations présentées ici.

***** Bruce Eder, All Music.